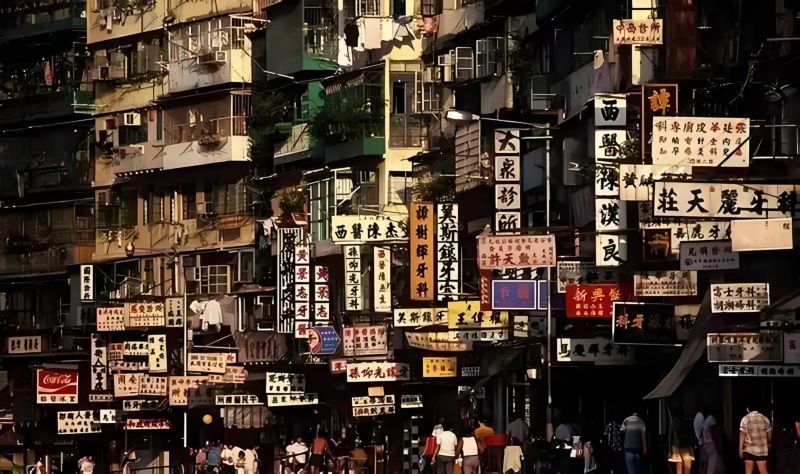

(世界报 墨戈)在抗战时期,港澳报业在特殊的政治与社会环境中,构建了一种多维度、互动式的立体化叙事体系。这一体系不仅记录了历史,更通过持续的舆论动员,塑造并强化了港澳同胞乃至全球华人关于抗战的集体记忆。

港澳抗战报道的立体化叙事体系

报道策略与特点:

抗战时期,港澳报业在特殊的政治与社会环境中,构建了一种多维度、互动式的立体化叙事体系,其核心策略与特点如下:

叙事维度 具体策略 案例与效果

信息传播维度 追求新闻时效性与形式创新。 《星岛晚报》设置"最后消息"专栏,通过延长截稿时间提升新闻时效性;首创新闻地图报道形式,直观呈现抗战战场动态。《华侨报》在澳门最早使用电讯报机,使新闻时效性更强。

内容呈现维度 文字、图像、文艺作品等多种形式结合,使报道更具感染力。 《星岛晚报》刊登叶浅予等画家的抗战漫画作品。澳门《大众报》和《华侨报》在日军高压下,通过刊载历史小说、杂文来讥骂和抨击敌人,并大量报道欧洲、非洲战场的消息。

情感动员维度 激发海内外同胞的爱国情感与民族认同。 《星岛晚报》在抗日战争期间累计代收侨胞捐款逾3000万元国币,发表《告海外同胞书》等社论300余篇,有效激发了海外华人的爱国热情。香港《大公报》连载萧乾撰写的《血肉筑成的滇缅路》,以具象化的故事展现民族苦难与坚韧。

社会参与维度 超越信息传播,直接参与和组织抗日救亡活动。 澳门《朝阳日报》、《大众报》联合发起组织"澳门学术界音乐界体育界戏剧界救灾会",成为抗战时期澳门开展活动最多、影响最大的一个团体。香港《华商报》积极响应宋庆龄在香港倡导的"一碗饭运动",通过卖餐券和捐款为大陆募捐。

港澳媒体的独特角色

在抗战的宏大叙事中,港澳媒体因其特殊的政治与地理环境,扮演了不可替代的角色:

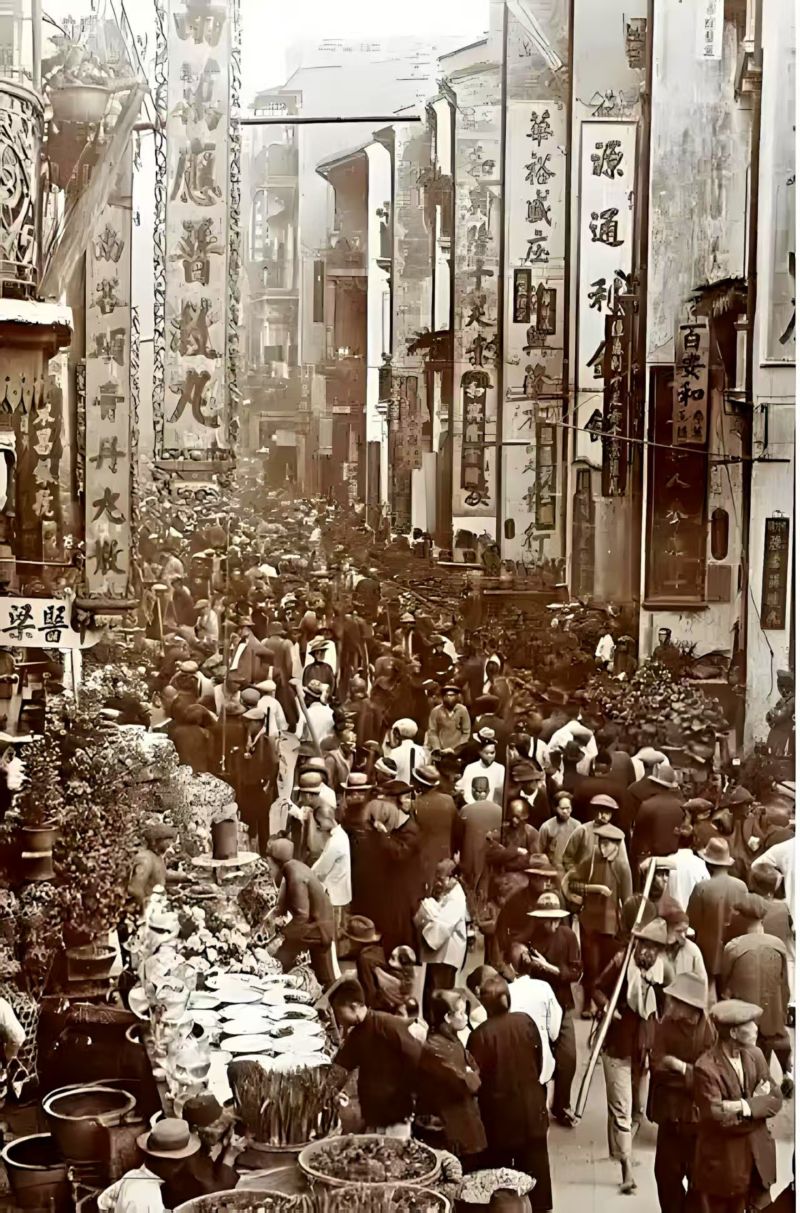

传递真相的枢纽:在上海、广州等大城市相继沦陷后,香港成为了国内有影响力大报的迁徙目的地。例如,《申报》和《大公报》于1938年相继发行香港版,继续在舆论上谴责日军暴行,支持中国军民抗日,并向世界传递真实的日军侵华消息。1941年"皖南事变"后,香港更成为国统区进步新闻文化界人士的转移地,他们在此创办抗日报刊,以香港为基地,向海外华侨宣传抗日。

"中立"背后的坚守:尽管1940年9月葡萄牙政府宣布澳门中立,但日本势力仍不断侵入。面对日伪势力的渗透和控制,澳门爱国报纸如《大众报》和《华侨报》在极其艰难的环境下苦撑局面,坚持抗日立场。例如,《大众报》曾因一篇无关紧要的稿件,被日伪势力借机捣毁印刷所,并被迫停止供应纸张,但该报使用粗糙的玉扣纸继续出版,展现了报人的不屈风骨。

构建集体记忆的当代启示

抗战时期港澳报业的立体化叙事,对今天我们传承历史、塑造集体记忆提供了宝贵的启示:

1. 多元主体的协同参与:当时的新闻报道成功构建了一个涵盖政府、军队、普通民众、海外侨胞等多元主体的叙事共同体。这提示我们,当代的历史教育也应注重多视角的融合,避免单一、扁平的叙述。

2. 技术赋能的创新表达:从当年的新闻地图、战地通讯到今天的融媒体报道,技术创新始终是提升传播效果的关键。在数字化时代,我们更应利用VR、AR等新技术,打造沉浸式的历史体验,让年轻一代与历史对话。

3. 从记忆到行动的转化:港澳报业当年不仅传播信息,更通过组织募捐、救灾会等方式,将民众的情感记忆转化为具体的支援行动。这启示我们,历史记忆的传承最终应落脚于现实行动,如鼓励青年参与爱国主义教育活动、支持抗战遗址保护等,让历史记忆在当代社会中焕发新的生命力。

抗战时期港澳报业的笔与墨,承载的不仅是新闻,更是一个民族在危难之际的不屈之魂。它们所构建的立体化叙事,让散落的历史片段汇聚成牢固的集体记忆,穿越时空,至今仍在我们的文化血脉中流淌。

【编辑:陈旭颢】