(法治评论)——港澳投资者土地被夺索赔案,如何从“执行难”滑向“涉嫌拒执罪”的边缘

当一份盖有中级人民法院红色国徽印章的生效判决,在长达十六年的时间里无法兑现,它就不再仅仅是一纸法律文书。对胜诉的港澳投资者大源公司而言,它是希望一次次燃起又熄灭的煎熬;对作出判决的法院而言,它是司法权威被无声侵蚀的伤痕;而对负有履行义务的地方政府来说,它则是一面映照出权力与法律关系真实图景的镜子。

在海南儋州,一起简单清晰的行政赔偿案件,历经一审胜诉、评估确权、协议达成,却最终陷入“判决沉睡”的僵局。

更令人深思的是,义务方儋州市政府后续的一系列操作——出具对抗判决的“意见书”、提出远低于法定标准的赔偿方案——不仅让民事“执行难”问题雪上加霜,更因其公然、长期拒不履行的情节,使案件性质发生了潜在的变化,拒绝执行已触碰了刑事法律的边界。

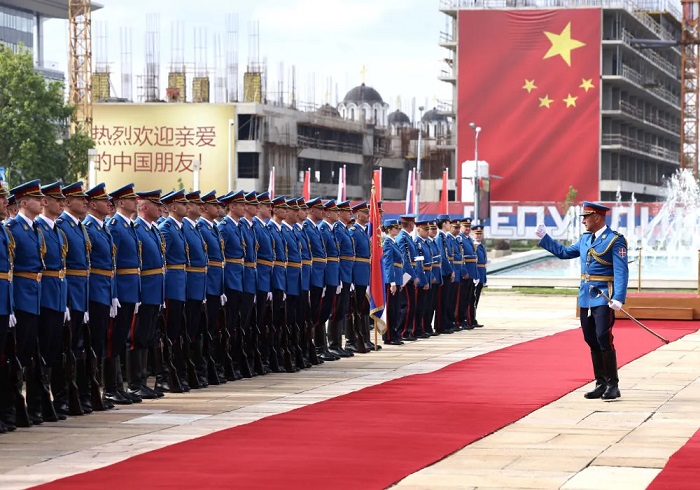

海南二中院判决儋州政府违法

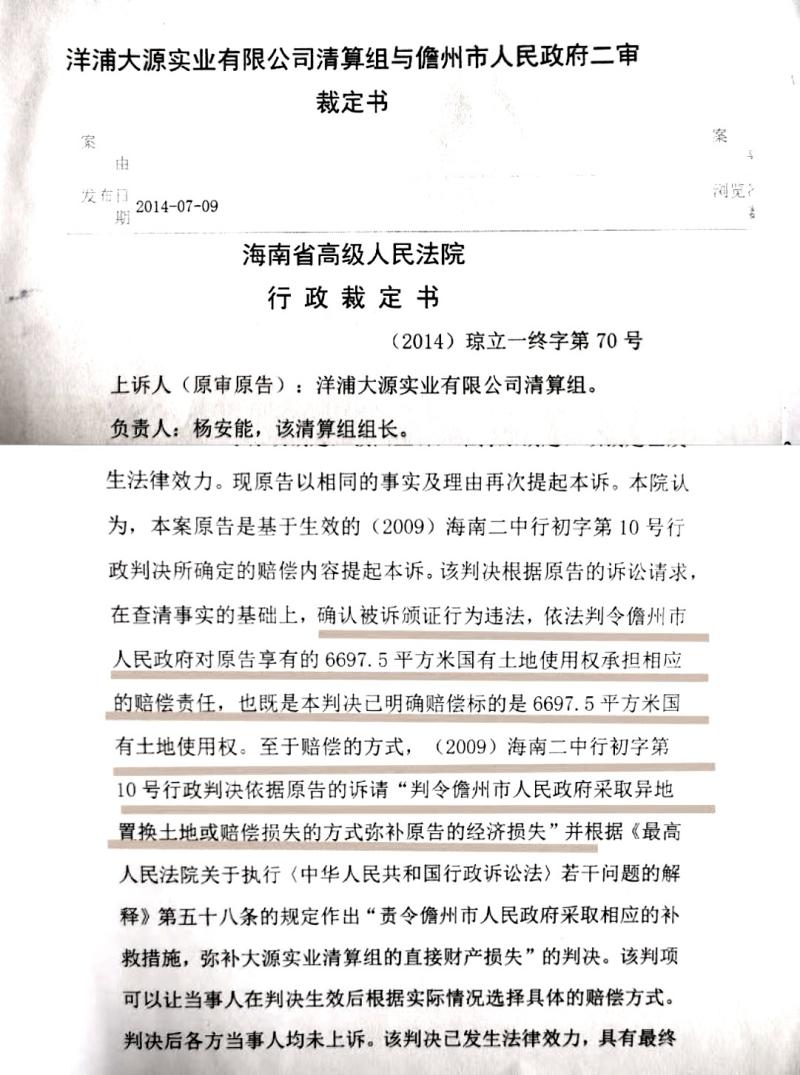

海南省高级人民法院裁定书

2025年7月1日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)正式施行。这份被喻为向“执行难”亮剑的重磅文件,旨在破解“违法成本较低”和“震慑惩戒不足”的痼疾。在此背景下,回溯这起跨越十六年的案件,其意义已超越个案维权,成为观察“法治是最好的营商环境”这一承诺如何落地的关键样本。

一、 清晰的侵权与漫长的“执行”:从权益受损到司法白条

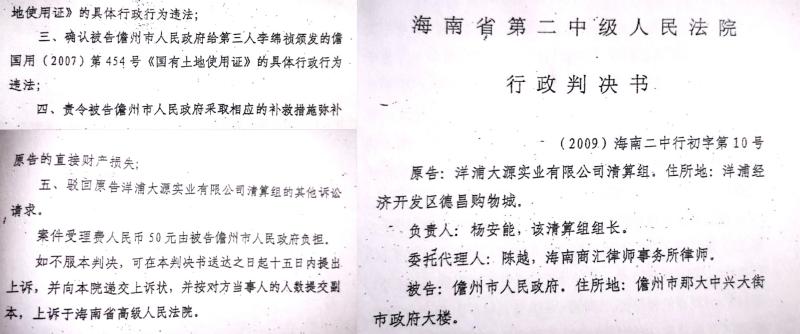

案件的起点是明确的行政违法。上世纪90年代,一位港澳同胞大源公司在儋州合法购得十亩土地,手持国有土地使用证,其物权本应受到法律最坚实的保护。然而,儋州市政府国土局在未征得其同意的情况下,擅自违法将土地过户给第三方。这一行为在2009年12月18日被海南省第二中级人民法院一纸判决明确认定为违法,法院判令政府“采取补救措施弥补原告的直接财产损失”。

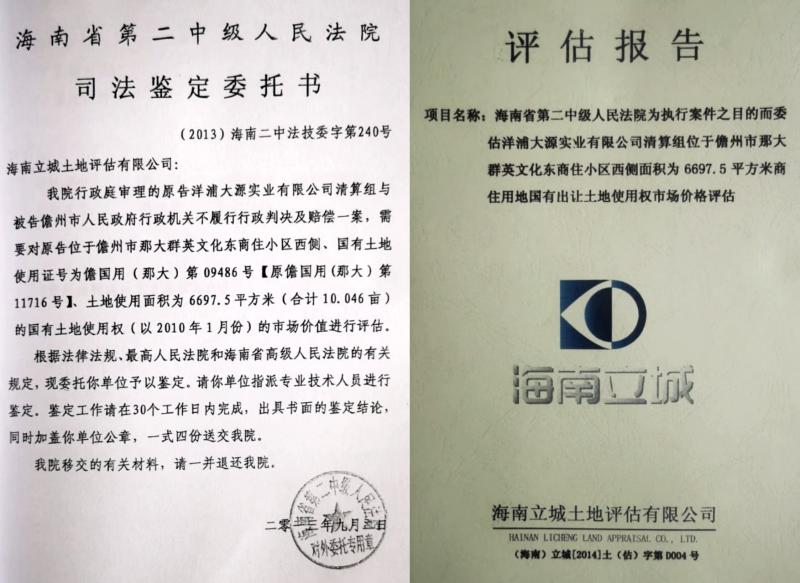

法院委托的第三方以执行为目的, 作出的评估书

法律的胜利似乎到此为止。为了将判决转化为真金白银的赔偿,法院委托第三方机构进行评估,确定了约681万元的赔偿数额。甚至在法院主持下,双方曾达成按此评估价赔偿的协议。一切程序都走完了,只待履行。

但这一等,就是十余年。立案执行后,尽管法院多次催告,赔偿事宜却始终“只听楼梯响,不见人下来”。案件陷入了一个法律上的怪圈:胜诉方手持“司法白条”,权利悬在空中;败诉方儋州政府是掌握公共资源的一级政府,却让生效判决的强制力显得无可奈何。这种“循环”,正是长期困扰中国司法实践的“执行难”顽疾的典型体现。

海南省二中院立案执行的多次催告书

二、 从消极拖延到积极对抗:“意见书”背后的性质演变

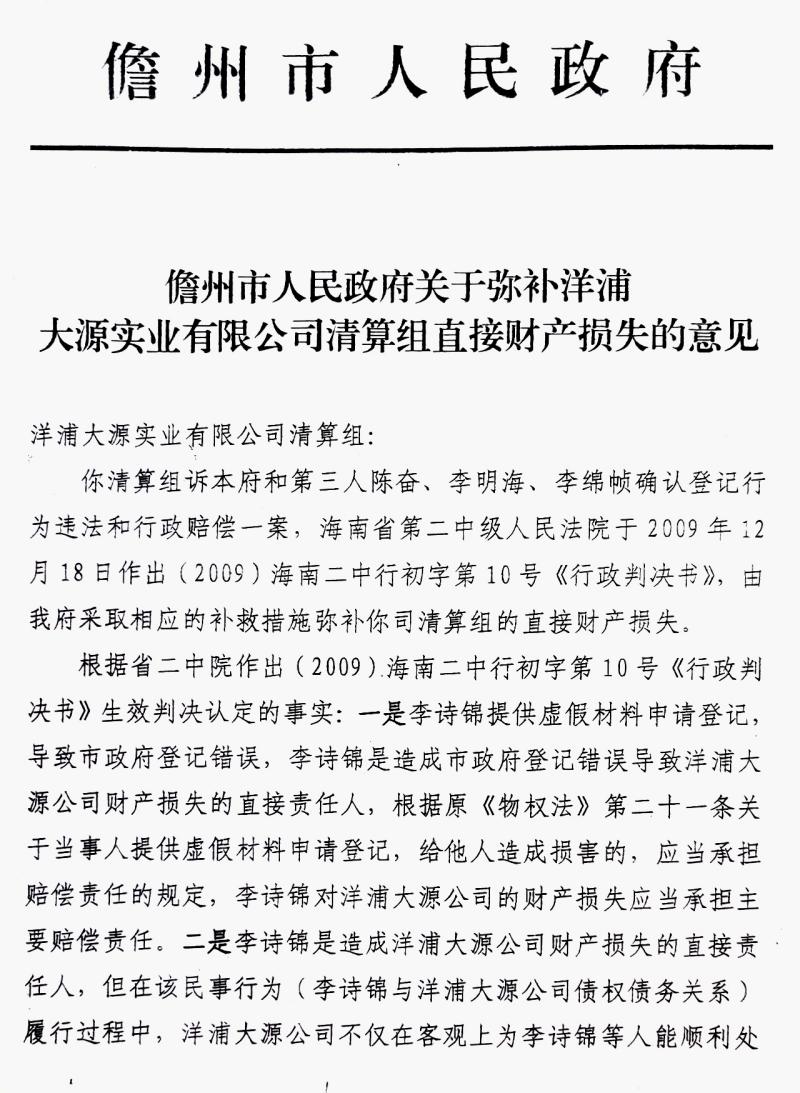

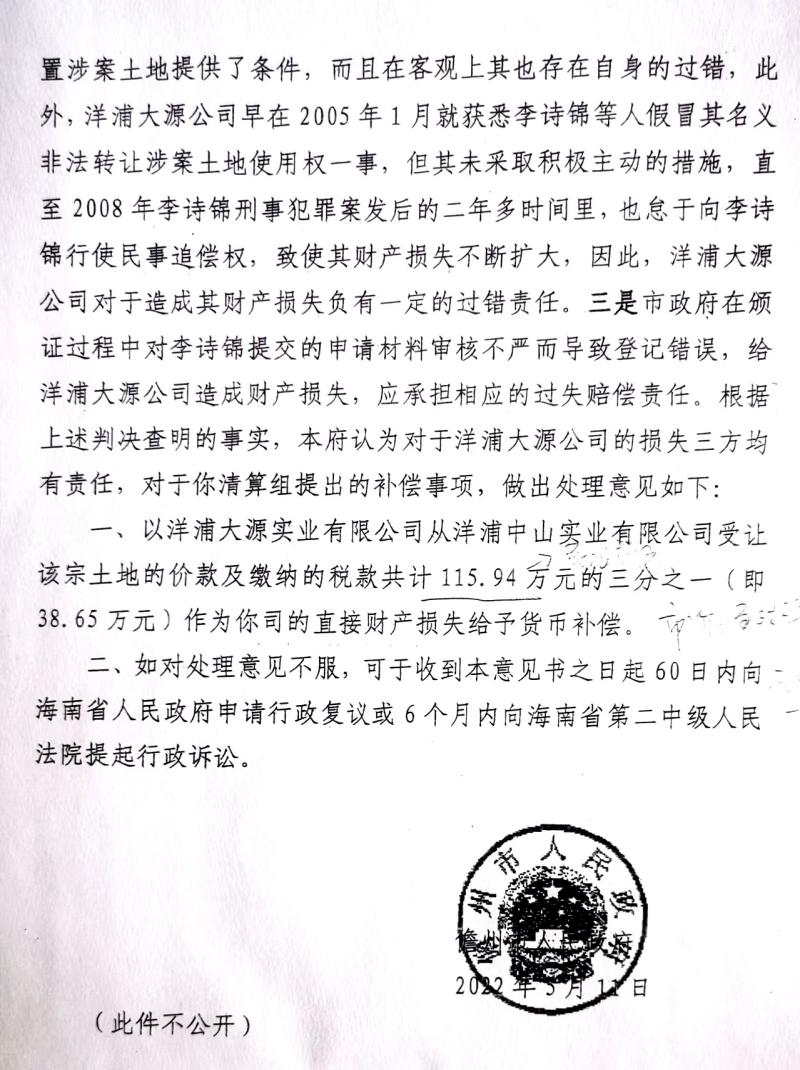

如果此案始终停留在消极拖延的层面,或许仍可被归类为复杂的“历史遗留问题”。然而,2022年5月,儋州市政府出具的一份《关于弥补损失的意见书》,改变了问题的性质。

这份“意见书”的核心,是将法定的赔偿计算标准(即法院委托评估的市场价值),单方面、强制性地偷换为“1990年土地原始成本”。依据此逻辑,高达681万元的赔偿额被压缩至38.65万元,仅为原额的约5.7%。这份文件,与其说是一份解决问题的方案,不如说是一份以官方形式作出的“拒执宣言”。

儋州政府对抗判决书拒执的意见书

它的危险性在于:

· 公然否定司法既判力:它绕开并试图架空生效判决及附属评估报告的法律效力,是对司法终局性原则的直接挑战。

· 为不履行制造“依据”:正如当事人后续遭遇所示,这份“意见书”成为资规局回复信访和巡视组督办时的“挡箭牌”,使执行程序在行政系统内部空转。

· 关闭法律救济通道:当事人试图对这份“意见书”提起行政复议或行政诉讼时,均被告知“案件已生效并执行,该意见不影响执行,不能受理”。这实际上让政府这一明显不当的行为,暂时规避了司法审查。

从法律视角看,被执行人儋州政府的行为已从“履行能力不足”或“协调困难”的消极状态,转向了“有能力而公然拒不按判决要求履行”的积极对抗状态。这恰好符合《刑法》第313条及“两高一部”新《意见》中所重点规制的“拒不执行判决、裁定”行为的关键特征。

三、 罪与非罪的边界:当“执行难”滑向“拒执罪”

根据“两高一部”2025年的《意见》,拒不执行判决、裁定罪的核心构成要件包括:负有执行义务、有能力执行、而拒不执行,且情节严重。将此框架代入本案,其涉嫌刑事犯罪的轮廓逐渐清晰:

1. 明确的执行义务与能力

义务来源于生效判决,毫无争议。儋州政府作为一级地方政府,其财政由公共资金保障,履行数百万元的金钱给付义务,在能力上亦无任何合理怀疑的空间。问题的核心并非“不能”,而是“不为”。

2. “拒不执行”的行为表现

儋州政府长达十余年的不履行,本身就是持续的拒不执行状态。而2022年的“意见书”,更是将这种状态从消极不作为升级为积极的、书面的对抗。该行为明确表达了拒绝按判决主文和法院确认的标准履行的意志,属于典型的“拒不交付法律文书指定交付的财物”。

3. “情节严重”的认定

综合判断,本案情节的严重性体现在多个维度:

· 时间跨度极长:判决生效已超十六年,远超一般执行案件的周期。

· 被执行人身份特殊:义务主体是儋州地方政府,其违法不执行对司法公信力和法律面前人人平等原则的破坏性远大于普通公民。

· 社会影响与后果恶劣:儋州政府的拒执行为严重损害了港澳同胞投资者的合法权益,与海南省全力建设的自贸港法治化、国际化营商环境目标背道而驰。正如《人民日报》文章所指,执行工作是公平正义“最后一道防线”上的“最后一环”,此案的停滞是对这最后一环的直接锈蚀。

四、 维权路径的升级:从民事执行到刑事自诉

面对儋州政府可能涉嫌犯罪的行为,当事人的维权策略也必须相应升级。在民事执行异议、检察执行监督等途径之外,提起刑事自诉已成为一项现实且有力的法律武器。

根据新《意见》第十一条,在公安机关不予接受控告材料、超过30日不予书面答复或决定不予立案等情况下,申请执行人可以向人民法院提起刑事自诉。这意味着,当事人可以直接以“自诉人”身份,请求法院追究儋州市人民政府及相关责任人员“拒不执行判决、裁定罪”的刑事责任。当事人也已经在准备提起自诉。

提起刑事自诉,需要提交包括刑事自诉状、生效法律文书、证明被执行人拒不执行证据等材料。本案中,那份关键的《意见书》,恰恰是证明其“拒不执行”主观故意和客观行为的核心证据。

启动刑事自诉程序,其意义不仅在于多一条救济渠道,更在于:

· 改变博弈性质:将争议从行政体系内部的“协调”,提升到由法院刑事审判庭审理的“罪与非罪”问题,施加的法律压力截然不同。

· 追究个人责任:根据法律,单位犯罪的,除对单位判处罚金外,还可追究其直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。这能有效破除“决策集体负责,实际无人负责”的困局。

· 激活监督链条:自诉立案后,将同时触动法院刑事审判系统与纪检监察机关的监督关注,形成多部门督办的合力。

五、 海南的承诺与现实的考场:法治会诊能否破解困局?

颇具讽刺意味的是,就在本案陷入僵局的同时,海南省正大力创新营商环境问题解决机制。2025年,海南省营商环境建设厅建立的“疑难复杂营商环境问题法治会诊机制”成为制度创新案例。该机制由营商部门牵头,组织法院、司法行政、纪检监察等多部门及专家,对跨部门、跨层级的重大疑难问题进行“会诊”,旨在实质性解决问题。

省长刘小明亲自部署涉企历史遗留问题攻坚行动,要求“以钉钉子精神一抓到底”。然而,儋州市政府的行为,却与全省上下“马上就办、真抓实干”的氛围形成了刺眼的对比。

本案,正是检验这套“法治会诊”机制能否“长出牙齿”的试金石。它是否属于“历时较长、跨层级的重大疑难复杂营商环境问题”?答案显而易见。它是否需要“强化府院联动,推动纪法衔接”?这正是破解困局的关键。当常规执行程序在地方政府面前失效时,由更高层级主导的、融合了法治监督与纪检监督的“嵌入式监督”,或许是打破地方保护主义坚冰的唯一途径。

结语:让判决走出纸面,让正义穿透时间

一份判决,耗时十六年未能执行,这本身就是一个强烈的信号。它警示我们,“执行难”的痼疾若与权力的傲慢结合,将产生“1+1>2”的破坏力,足以将法律文书封印成历史档案。

“两高一部”新规的出台,标志着国家层面对“拒执”行为惩戒决心的升级。它传递的理念是:刑罚的威慑力在于其不可避免性。无论是个人还是政府,都必须在法律划定的红线前止步。

对于海南而言,解决这一个案,其意义远超过支付一笔赔偿款。它关乎对一位港澳同胞迟来正义的弥补,更关乎对自贸港“法治化、国际化、便利化”营商环境承诺的兑现。是选择用“法治会诊”的手术刀切除痼疾,还是任由其继续溃烂、侵蚀投资信心,考验着主政者的智慧与担当。

法律的生命在于实施,判决的价值在于执行。只有当每一份生效判决都能穿越时间的阻碍、挣脱权力的羁绊,最终抵达权利人手中时,“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的庄严承诺,才算是真正落下了坚实的一笔。这起儋州政府权大于法的案件能否画上句号,我们将拭目以待。

【编辑:郑景文】