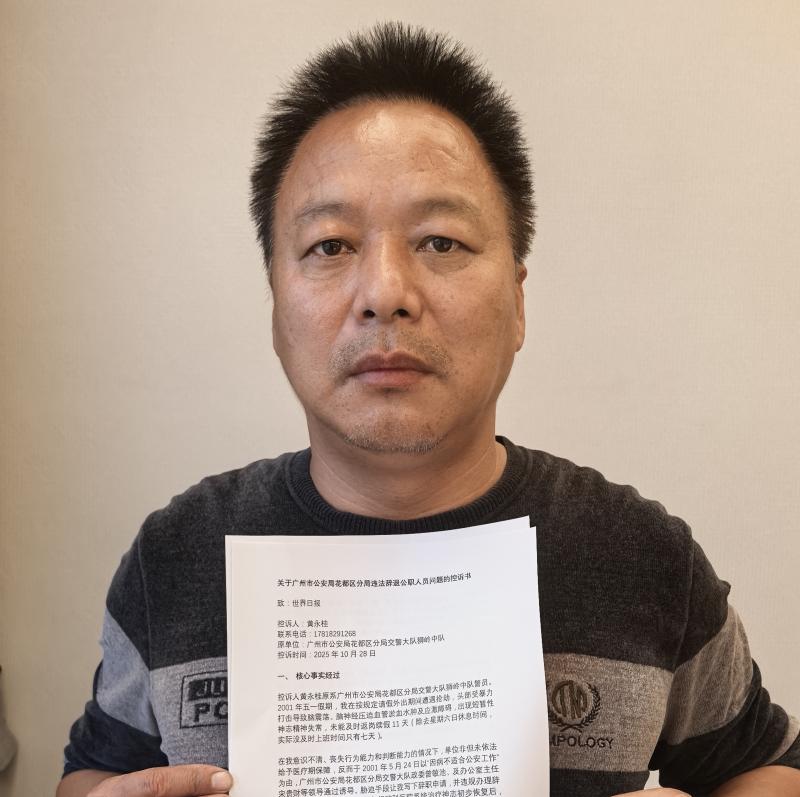

(以案释法-法务来稿)一份签署于2001年的辞职文件,非但没有终结一位公务员的职业生涯,反而开启了一场横跨四分之一个世纪的艰难跋涉。前广州市公安局花都区分局交警大队警员黄永桂报料,以其详尽的细节和严重的反映,将一个本应依法解决的内部人事争议,演变成一部拷问程序正义、制度效能乃至法治底线的沉重纪实。此案已远远超出普通劳动争议范畴,它如同一面多棱镜,折射出权力运行中可能存在的程序黑洞、监督失效与权利救济的漫长梗阻。

一、离职疑云:神志不清下的"自愿"辞职与失灵的法定保护

事件的根源,深植于两个在法律上本不应模糊,却在此案中纠缠了二十三年的核心问题。

首先,是辞职"自愿性"的彻底悬置。根据黄永桂陈述及其提供的广州市脑科医院诊断证明,2001年5月,其因遭遇抢劫导致"脑震荡及短暂性精神障碍",处于"神志不清、丧失行为能力和判断能力的状态"。他指控,正是在此伤病危重期,单位相关人员以"因病不适合公安工作"为由,通过"诱导、胁迫等手段让其写下辞职申请。

这一情景,与《中华人民共和国公务员法》(及其前身《国家公务员暂行条例》)所确立的"非因法定事由、非经法定程序,不被辞退"的基本原则严重相悖。法律为患病或负伤公务员设定的"医疗期"保护屏障,其根本目的在于确保当事人在具备完全民设定的"医疗期"保护屏障,其根本目的在于确保当事人在具备完全民事行为能力的前提下处置自身重大权益。

当一份严肃的医疗诊断与一份仓促的辞职决定在时间上完全重叠,涉事单位是否履行了审慎审查、保障其意思表示真实的法定义务?法律条文中的"本人自愿",在当事人"神志不清"的特殊情境下,是否已被悄然架空?

其次,是离职程序的异常与诡谲。黄永桂指控,其辞职手续在"一天左右完成了至少五六个单位部门的会议研究讨论决定通过"。公务员人事管理素以层级分明、审批审慎著称,如此"速战速决"的效率,与常规管理实践形成刺眼反差。这种程序上的异常加速,不禁引发合理怀疑:其目的是否在于规避对当事人医疗期状态的审查,或回避可能触发、更为复杂的工伤认定与权益保障程序?

程序正义是实体正义不可撼动的基石。当程序本身以如此匆忙且不合常理的方式推进,建立在它之上的"辞职"决定,其合法性与稳固性从一开始便蒙上了厚重的阴影。近期各地依据《公务员法》对违纪公务员公开、依规的辞退案例,恰恰反衬出此案中程序正当性的严重缺失﹣﹣经得起检验的程序,不应留下一团耗费二十三年都无法澄清的迷雾。

二、批示"黑洞":上级监督在基层的"蒸发"与证据的遗失

如果离职程序是悲剧的序幕,那么后续维权中遭遇的"制度空转",则构成了更具普遍警示意义的治理失效样本。

黄永桂材料显示,2001年至2004年间,其申诉曾引起国家信访局、公安部、广东省公安厅等高层级部门关注,相关领导曾多次接访并"作出有利批示"。然而,这些承载着制度权威与个体希望的监督指令,在传递至具体执行层面﹣﹣广州市公安局花都区分局后,却遭遇了"黑洞"。

据其陈述,公安部领导的批示件密封后由其带回,交给该局时任政工办主任江某某接收后,便"不知去向"。上级批示在关键执行环节"神秘蒸发",是信访制度中"批而不办、转而不结"痼疾的极端体现,暴露出督查督办机制可能存在的刚性不足与问责缺位。

更具破坏性的是关键证据的遗失。2004年,花都区政府曾承诺安排其工作,并以"帮助反映申报恢复原职编制"为由,收取了其至关重要的广州市脑科医院诊断证明和康复证明原件。然而,承诺的工作与编制均未兑现,而作为核心法律证据的原件也随之"失去下文"。

这种利用行政程序消耗当事人时间、信任乃至关键物证的做法,已超出一般意义上的失职,构成了对公民申诉权和证据制度的严重侵害。

三、暴力阴影:从拦截殴打、非法拘禁到涉黑疑云

当制度内的常规救济渠道看似通畅实则淤塞,维权者的处境便可能急剧恶化,甚至滑向暴力的深渊。黄永桂的反映中,包含了一系列令人震惊的人身侵害细节。

据其陈述,在多年赴京维权过程中,多次遭到地方派遣人员的暴力截访与非法拘禁:2001-2004年,每次赴京信访均被花都区派遣十余人拦截、殴打,其中一次被非法关入戒毒所3个月。 2023年8月,在北京被驾驶“京FNL160”(神州租车车辆)的社会人员殴打致多处挫伤近残,现场民警明确禁止拦截后仍遭持续迫害。

更严重的反映指向公权力与不法势力的可疑勾连。他反映花都区信访局副局长徐某某、花都区政法委副书记黄某某等人,"长期雇用"以郭某某及其关联团伙(涉及玛沙丽、 SOSO 、蓝爵士酒吧等场所)为首的社会人员,对其实施跟踪、监控等滋扰,甚至扬言"挖祖坟"。

此外,他还反映花都区公安分局交警大队原办公室主任宋某某等人涉嫌滥用职权,在2025年、2023年多次以"寻衅滋事"为由(如穗公花行罚决字〔2025〕310947号行政处罚决定书),对其作出行政处罚,将合法维权行为污名化。

这些反映性质极其严重,直指公权力可能存在的严重滥用及与涉黑恶势力的不当关联。《信访条例》明确"不得打击报复信访人",任何动用社会闲散人员或黑恶势力对付公民的行为,都是对国家法治底线的公然践踏。尽管反映真实性有待彻查,但其描述的细节与模式,足以引发公众对基层治理生态的深切忧虑。

四、身份异化:从"申诉人"到"稳控对象"的权利剥夺

与暴力反映相伴的,是一种更隐蔽但系统性的权利限制。黄永桂陈述,自2017年后,其身份从一个"信访申诉人"被异化为"重点关注对象及稳控维稳对象",被长期跟踪监控,被阻止参加听证会。

他被要求每天到花都区公安分局站前派出所向徐某某、黄某等警员报告谈话、照相、报告行踪,一旦离开广州便会接到威胁恐吓电话。

据不完全统计,花都区为打压维权,投入拦截、监控、跨省“打招呼”等耗费公共资源超百万,远超解决问题所需成本。

这种治理逻辑的异化,是将"维护稳定"简单等同于"管控人员",用限制甚至剥夺公民合法权利的方式,来掩盖和回避解决问题这一根本责任。

根据《信访条例》,保障公民依法信访的权利是行政机关的法定职责。将维权者预设为"不稳定因素"并进行全方位监控,不仅无助于矛盾化解,反而会不断加剧对立,从根本上侵蚀政府的公信力与合法性。它反映出的是一种"解决人"而非"解决问题"的惰性思维,与"将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态"的治理要求背道而驰。

五、监督之责:在公共利益框架下追问真相

面对如此时间跨度漫长、反映细节具体、涉及公共利益深远的个案,新闻媒体肩负着不可推卸的监督责任。

我国《民法典》第一千零二十五条为公共利益实施的舆论监督行为提供了明确的法律保护。黄永桂案所涉及的,绝非一己私利。它深刻关涉:公务员群体法定权益的保障机制是否坚实可靠;信访这一中国特色政治制度的设计初衷能否在基层不被架空;公民在遭遇不公时,能否获得有效、公正的救济,而不至于陷入"申诉﹣打压"的恶性轮回。

结语:以彻底的调查终结轮回,以制度的完善捍卫预期

二十三年,近乎一代人的时光。黄永桂的漫长维权路,是一个公民以人生最宝贵的岁月为代价,对制度纠错能力发起的沉重叩问。时至今日,此案已不应、也不能再寄望于又一个"领导批示"或新一轮公文旅行。

它迫切需要的,是一个超越地方利益、具有高度权威性与公信力的联合调查组(如其诉求中所提,由中央政法委、公安部、纪检监察部门等组成),进行穿透式、全方位的彻查。

调查必须直接回应核心疑点:2001年的离职程序是否合法合规?多次上级批示为何"消失"?针对当事人的"稳控"措施依据何在?那些涉及暴力拦截、勾结社会人员的严重指控是否属实?所有被点名的公职人员在其中扮演了何种角色?

我们呼吁,让调查全程在阳光下进行,结论经得起法律与历史的检验。若确属历史错误,则应依法坚决纠正,还当事人以迟到的公道,并严肃追责;若查证举报失实,也需公开澄清,还相关干部以清白。

更重要的是,此案必须成为推动制度修补与治理思维转型的深刻契机。必须强化公务员申诉控告机制的有效性与中立性,打破"自己监督自己"的窠臼;必须重塑信访督查督办的刚性链条,让每一份批示的落地都有追踪、有问责、有回响;必须彻底厘清"维稳"与"维权"的界限,杜绝将依法维权公民污名化、敌对化的错误做法。

法治社会的成熟标志,不在于永不犯错,而在于拥有及时、公正、有效纠正错误的决心与能力。黄永桂的二十三年,等待的不仅是一个关乎其个人的公正答案,更在检验我们整个社会能否用实际行动证明:权利可以被信赖,程序必须被敬畏,正义绝不能无限期迟到。这是对过去历史的一个必要交代,更是面向未来社会信心的一份庄严承诺。

【编辑:郑景文】