(世界日报评论员:郑景文)海南琼中大量槟榔树在刀光剑影中倒下,村民与企业冲突的背后,是海南多年未解的土地确权难题。

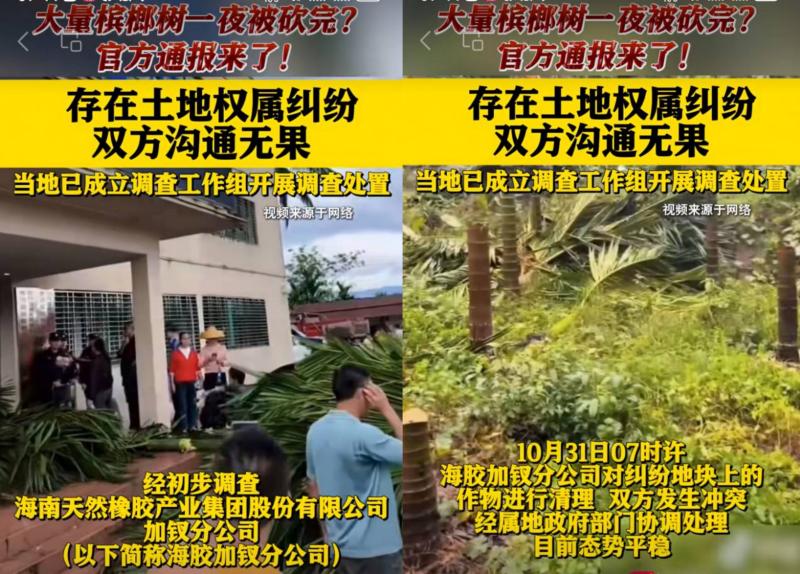

海南省琼中黎族苗族自治县近日通报,海南天然橡胶产业集团股份有限公司加钗分公司与营根镇那柏村委会猿胎返村一名村民因土地权属纠纷,在10月31日上午发生冲突。

据通报,海胶加钗分公司对纠纷地块上的作物进行清理时,双方爆发冲突。冲突现场,村民用车拉着被砍的槟榔树,围堵海胶公司大门,甚至掀翻车辆、砸坏公司招牌。

这起冲突不是孤立事件,而是海南长期存在的农垦土地历史遗留问题的缩影。

事件回顾:从作物清理到冲突爆发

琼中黎族苗族自治县调查工作组通报,海胶加钗分公司与当地村民存在土地权属纠纷,且双方沟通无果。

10月31日早晨,海胶加钗分公司采取单方面行动,对纠纷地块上的作物进行清理,最终导致双方发生冲突。

冲突发生后,属地政府部门迅速介入协调处理,目前态势已趋于平稳。

琼中县公安局发布的警情通报透露,此次冲突系因历史遗留土地纠纷引发,现场没有发生群众伤亡。

从海胶集团方面的说法看,他们认为“涉事地块位于加钗分公司红线图内,其拥有合法使用权”,并指“当地村民长期非法占用该土地,种植槟榔”。

深层症结:历史遗留的土地权属问题

这起冲突表面看是简单的土地纠纷,实则是海南农垦系统长期存在的历史遗留问题。

农村村庄是几百年来自然形成的,村集体土地在没有经过合法征收程序的情况下,如何转变为农场的土地?这其中的权属变迁过程往往模糊不清。

在海南许多地方,农场、林场都存在类似的历史遗留问题。

接受村民委托的律师在另一起类似案件中曾指出,“争议地块历史归属于村集体,也从未履行过征地程序”。

在某些情况下,相关农场、林场提供的 《国有山林土地证》甚至系“政府闭门私下发证”,与村委会持有的《集体土地所有权证》存在矛盾。

相似案例:多元调解的成功实践

就在不久前,海南省保亭黎族苗族自治县人民法院成功化解了一起长达24年的垦地纠纷,为我们提供了解决土地历史积案的有益借鉴。

那起纠纷同样涉及农场、村集体和承包户三方主体,且争议时间跨度长达二十多年。

保亭县法院没有简单采取“一刀切”的判决方式,而是通过三轮调解,最终找到了各方利益的平衡点。

法官与乡镇政府联动,组织各方进行释法说理,并对不同处理模式可能面临的情形进行深入分析。

最终,承包人得以新的租金标准直接向村集体承包土地,地里的果树得以保留,村集体的土地权益也落到了实处。

保亭县法院工作人员评论道:“历史遗留问题往往盘根错节,牵涉多方利益与复杂情感,单纯的一纸判决虽能厘清法律是非,却未必能真正化解心结、修复社会关系”。

执法边界:企业无权单方面清理作物

一个关键问题是,作为国有企业海胶集团是否有执法权单方面砍伐农民的槟榔树?

从法律角度看,即使企业持有所谓的“红线图”,在土地权属存在争议的情况下,也无权擅自处置他人作物。

海南橡膠中建分公司在2023年的一次类似行动中,曾组织80余人对胶园占地进行核实和甄别,随后清理了400余亩胶园范围内的占地附着物。

然而,当时的情况是该公司已经通过航拍影像图片查看与实地踏勘相结合的方式,对辖区胶园范围内占地进行了拉网式调查清理,并完善了相关数据表格。

即便是在这样的情况下,企业的单方面行动仍存在法律风险。

更为合理的做法是,在土地权属争议解决前,维持土地现状,通过法律途径解决争端,而非采取容易引发冲突的“强力清理”手段。

解决路径:从“强力清理”到“多元协商”

琼中海胶公司与村民的冲突表明,解决土地历史遗留问题,需要建立多元化的纠纷解决机制。

保亭县法院的成功案例表明,通过“情理法”相结合的方式,可以找到共赢的方案。

政府应当在其中发挥更为积极的作用,而不是等到冲突发生后才介入调查。

一方面,地方政府应主动梳理历史土地权属问题,对于程序违法或事实不清的土地确权行为,应当依法予以纠正。

另一方面,应建立有效的协商平台,让村集体、村民和企业能够平等对话,寻求互利共赢的解决方案。

法治的权威不在于强力,而在于公正;纠纷的解决不在于压制,而在于平衡。

保亭县法院的成功案例像一面镜子,照出了琼中冲突解决的另一种可能:在那起长达24年的土地纠纷中,法官没有简单判决“一清了之”,而是通过三轮调解,让村集体依法收回土地权益,承包户继续享有承包经营权,地里的龙眼树和菠萝蜜树也免遭砍伐。

琼中县调查工作组承诺将“深入调查,依法依规保护各方合法利益”。人们期待,这一次土地纠纷不仅能得到公正处理,更能为海南众多类似的历史遗留问题找到解决的钥匙。

【编辑:陈旭颢】