(法治评论)一份法院判决书在权力的傲慢前,沦为漫长的等待!

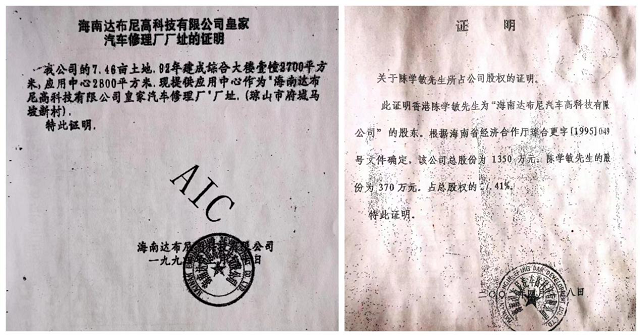

一位回乡投资的港澳同胞在1990年代花费巨资在海南儋州购买土地,拥有合法土地证,却遭遇当地政府违法将土地变更过户给第三方。

法院明确判决政府违法并需赔偿,然而十几年过去,这份生效判决始终未能执行。

这起纠纷可追溯至1990年代,一位满怀热情回乡投资的港澳同胞在儋州花费巨资购买了十亩土地,并依法取得了国有土地使用证。

土地权属明确,不容置疑。

然而,儋州市政府国土局在未征得当事人同意的情况下,擅自将这十亩土地变更过户给第三方,导致当事人合法的土地使用权丧失。

这一行政违法行为迫使当事人踏上漫长的法律维权之路。

经过一系列法律程序,法院最终判决确认儋州市政府的行为违法,并要求其赔偿当事人的实际损失。

海南省高院裁定,实际损失就是十亩土地的使用权。

判决难行

在法律层面,当事人获得了全面胜诉。

十几年前,法院已委托第三方评估机构作出了以赔偿为目的的评估报告。

当时儋州市政府曾提出异议,但已被法院驳回。

随后在法院主持下,双方开了协调会,并签订了按法院评估赔偿的协议。

法院也已立案执行十几年,并多次催告政府履行判决,但赔偿事宜一直未有实质进展。

案件进入了一个奇怪的循环﹣﹣胜诉方无法实现权益,败诉方拒不行法院判决。司法权威在行政权力面前显得脆弱不堪。

儋州政府对抗司法

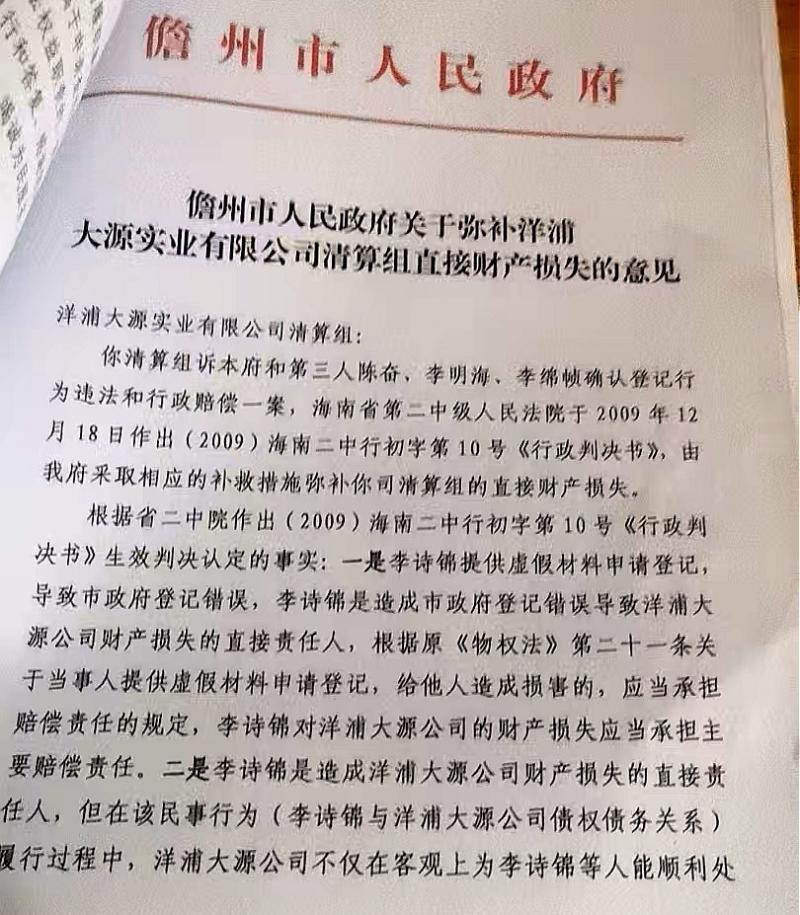

令人惊讶的是,在判决生效十几年后,儋州市政府竟然出具了一份"意见书",公然对抗法律判决文书,试图为不执行判决寻找借口。

这份意见书将法定赔偿标准偷换为"1990年土地原始成本",将原本681万元的赔偿额压缩至仅38.65万元,公然否定司法评估的法定效力。

当事人收到"意见书"后,到司法厅提出行政复议。

但司法厅告知,这个案件已经判决生效,而且已经立案执行十几年,政府的这份"意见书"不影响执行,不能作行政复议。

当事人又到二中院,希望对"意见书"提起行政诉讼。

法院窗口同样告知:这个案件已经判决生效,已经立案执行十几年,政府的"意见书"不影响执行,不能进行行政诉讼。

维权无门

意见书的出现,造成资规局以政府意见书为由,多次重复回复信访与巡视组督办的执行案件。

当事人多次向各部门﹣﹣检察院、法院、政府有关部门控诉,都得不到有效响应。

"权大于法"成为这起案件的真实写照,对海南法治营商环境造成了严重损害。

此执行案如果得不到圆满解决,将造成海外港澳华侨投资者心里对政府公信力深深的失望!

这不仅是一个个案的困境,更是观察海南行政权力是否被有效关进"制度笼子"的关键试金石。

在海南省政府大力整治营商环境的背景下,儋州市政府对抗司法判决的行为形成鲜明对比。

2025年10月8日,海南省政府召开专题会议,省长刘小明亲自部署涉企历史遗留问题攻坚行动,要求"以钉钉子精神一抓到底",依法依打历史遗留问题解决好。

2025年9月,海南省营商环境建设厅已专门召开历史遗留问题法治会诊协调会,强调"推动涉企营商环境存量问题得到有效化解"。

省长刘小明在专题会议上要求,"以'马上就办"真抓实干'的精神推动问题实质性化解"。省长刘小明在专题会议上要求,"以'马上就办"真抓实干'的精神,推动问题实质性化解"。

法治会诊协调会已成为海南解决涉企疑难复杂问题的重要平台。通过跨部门、跨层级、跨领域的多轮次探讨交流,多项历史遗留问题得以促成共识,达成和解。

随着攻坚行动的深入推进,海南正努力实现从解决"一个问题"到治理"一类问题"的跨越,为自贸港封关运作和高质量发展奠定坚实基础。

海南的实践表明,优化营商环境不仅需要政策创新,更需要勇于直面历史遗留问题的担当和决心。

儋州政府的权大于法,置法律于不顾,无疑是在海南自贸港建设的法治大厦上砸下了重重的一锤。